喀秋莎是在满目硝烟中勉强生存的。四周全是焦黑,烟土迷得她眼痛,而被呛到后却只能闻到尸体的腐臭。偶尔能覆来星点梨花,可也是卷曲的,再加上那花本就惨白,落在哪里都只烘衬修罗。

她不喜欢梨花。花奋力释放的香气清淡虚弱,温缓的颜色也许只能无力地悲悯。喀秋莎想起乌克兰的麦场:那本歌唱是丰收的甘甜,可现在堆覆着的糜烂尸首只得为死亡之舞伴奏。苍白的花凌乱地飘着散着,这里才变得愈像葬场,愈像地狱。

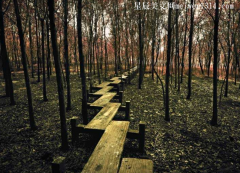

昔日欢畅的河水,也不得不迷上薄纱,低沉地唱着挽歌。

也曾有几刻,喀秋莎觅得过平静的曙光。只是喀秋莎向来福浅。她方懂明白花海的浪漫就只得匆匆与之分别;她才渐渐喜欢上几分花之柔美,就不得不被点清花的无力。喀秋莎在战火的轰鸣下轻唱起情歌,而后只得无奈地钻进工厂高喊战歌。

喀秋莎,要替他们前行,她要领着他们未了的余光去看看和平的花源:从此,喀秋莎来到了第一线。

她去到莫斯科,她去到基辅,她去到列宁格勒:那里,没有安宁的花朵;

她去往索非亚,她去往华沙,她走遍了整个东欧……

她不曾再见过柔美的花朵;她每行一步,都只面对相同的敌人,只面对相同的不幸。

“前进中,许多部队齐声唱起了《喀秋莎》,而为这歌声伴奏的,是2000多门喀秋莎火箭炮的怒吼!”

那一年,喀秋莎放下武器,她的爱人也摆脱战火的束缚:可谁也无法为他们无期的重逢担保。

但是,喀秋莎最终让东欧开遍了柔美的花:罩在河上的轻纱,也最终只为缅怀。

他为我“背了黑锅”

他为我“背了黑锅”