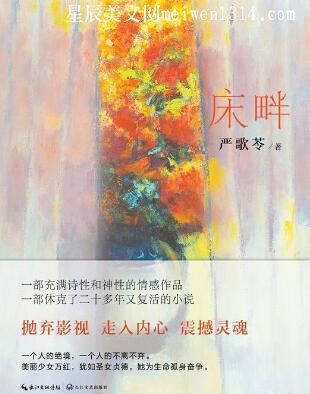

在《陆犯焉识》的封面上,有这么一句话评价严歌苓:她的讲述,冷静与幽默同行,温情与练达并重,大有“翻手为苍凉,覆手为繁华”之概。我以为评价得太贴切,真心佩服她的“翻手为苍凉,覆手为繁华”,但在她的新作《床畔》中,在苍凉与繁华之间,我只有一种莫名的感受——无法形容的莫名。

1976年成昆铁路建设中一位连长张谷雨为救战士负伤,成为植物人。护士万红以优异成绩被选为英雄的专职护士,一当几十年。万红一见张谷雨就发现他们之间有着别人不能理解的神奇的默契和交流……时代变幻,美女护士拒绝了爱情,远离了亲情,抛开了名誉与工作,熬白一头青丝,只为守护着植物人张谷雨。

读到后面,我才渐渐明白,张谷雨不再是张谷雨,他成了一个符号,成了一个莫名的信念,成了护士万红舍弃一切的坚守。但这种坚守到底是什么,我真不懂。

这个故事太不像个故事了,好像一开始就结束了,女兵万红来到位于川滇交界的小城野战医院护理因救护战友而受伤变成植物人的铁道兵张连长。但她对张连长是植物人的医学判决坚决不服,始终不服。然后所有故事就在床畔展开,不复杂不曲折,万红一直找机会证明他不是植物人。她一切的行为与决定都超越了我的理解能力,莫名地不真实。细想来,可能就她——万红,不图什么,什么也不图。我辈俗人,当然无从理解。

在后序部分,我隐约察觉到了一些东西,严歌苓在部队时,曾作为铁路兵创作员到铁路兵队伍中去生活实践。多年后,她回忆,“那时候只能写英雄主义的歌颂。我内心是非常反感和抵触的。”谁知离开部队到美国以后,铁路兵的生活却不断地闯入她的“白日梦”。一定要为他们写一部小说,成了她执着的念想。可她未曾预料的是,从这个初衷到成书竟然经历了二十年。二十年,二十年,这本《床畔》容载的便是一位女作家20年的“白日梦”。或许,我不了解的70年代的中国,特殊的年代特殊的地方,书中的一切都有其发生的土壤。只不过,经严歌苓妙笔写来,让这现实更像“梦”罢。

或许可能这是一个颇为隐晦的象征故事,严歌苓想要隐寓些什么,我们无从知晓,她就是想告诉我们,我坚守着我认为值得坚守的东西,至于那是什么,你们去猜吧?

《小说课》读后感

《小说课》读后感